Hier stellen wir Ideen vor, die wir umgesetzt haben, um uns das Imkern zu erleichtern.

Flugradius der eigenen Bienen auf der Ortskarte bestimmen - so einfach geht´s:

Eine andere Methode wäre, mithilfe von Google-Maps die Ortskarte auszudrucken und mit dem Zirkel um den Bienenstand herum einen maßstabsgerechten Kreis im 3 km- bzw. 5km-Radius zu ziehen. Oben angegebenes Verfahren ist deutlich komfortabler.

the beespace

Eckart Mayer hat in seinem Video dargestellt, wie wichtig die richtigen Zwischenräume sind, damit Bienen sie nicht zukitten. Bei der Segeberger Beute liegt das Königin-Absperrgitter direkt auf den Rähmchen des Brutraumes. Damit wird der Zugang zum ersten Honigraum zu 50% verschlossen. Damit ist für die Bienen der Zugang zu den Honigräumen auf die Wabengassen beschränkt. Die Spalten zwischen aufliegendem Gitter und Rähmchen werden mit Wachs und Propolis meist so verkittet, dass das Absperrgitter später kaum ohne Verbiegen zu entfernen ist. Wenn man die Auflagehölzer oder Plastikschienen für die Rähmchen um 5mm einkürzt, entsteht über den Rähmchen bis zum Absperrgitter dieser 5mm große Spalt, den die Bienen ohne Verkitten tolerieren. Damit haben die Bienen die gesamte Fläche als Zugang zum Honigraum zur Verfügung.

Falscher B-Space auf dem Bild rechts führt zur Verkittung und anstrengender, zeitraubender Reinigung der Rahmenoberträger. Dagegen zeigen die Bilder links und Mitte, welchen Vorteil das Absenken der Auflageleiste bringt.

Zur Winterfütterung setzen wir eine Futterzarge auf und bekommen mit dem um 5mm vergrößerten Abstand zu den Brutraumrähmchen ein Problem, das die Bienen durch fleißigen Wabenbau und Verkittung für sich lösen. Wir könnten jetzt unter die Futterzarge eine 5mm dicke Platte befestigen, was aufwändig und nicht ganz billig wäre. Einfacher ist es, das Absperrgitter während der Auffütterung zu verwenden. Dann stimmt der Beespace. Die Bienen stört es nicht, Futteraufnahme klappt, Verkittung unterbleibt und die Imker*innen bleiben fröhlich.

Waben aus Kunststoff - empfehlenswert?

Pflegeleicht sollen sie sein: Alte Wabe einfach abkratzen, heißes Wachs mit der Rolle drauf - fertig ist der Neubezug, made in USA. Kleiner "Nachteil": Die Wabe lieber nicht in den Dampfwachsschmelzer stecken!

Wenn aber in einer voll ausgebauten Honigzarge, in der alle Waben - bis auf eine - vor Honig strotzen, dann liegt die Meinung der Bienen zum Thema Plastik klar auf der Hand. Besser, wir respektieren das, und bieten weiterhin Holz und eingedrahtete Mittelwände.

Wachsmotten

bienen&natur 7/2024, S.30: "Derzeit haben chemische Mittel (bspw. Essigsäure, Schwefel) und auch B401 in Deutschland keine Zulassung als Biozid und können deshalb nicht für die Wachsmottenbekämpfung herangezogen werden." Viele Imker*innen schwören auf eigene Schutzmaßnahmen, doch sind nur die Behandlungen der Waben vor der Einlagerung mit Hitze bei +45° C oder mit Kälte um -18°C erfolgversprechend. Waben sind für Bienen (und natürlich auch für Wachsmotten) unzugänglich aufzubewahren, um Verbreitung von Seuchen zu verhindern.

Trotz friedlicher Bienen muss man den Smoker

hin und wieder einsetzen. Ärgerlich ist es, wenn beim Einfüllen oder Hantieren der Inhalt verrutscht und die Glut erlischt. Dann beginnt die Prozedur des Anzündens wieder von vorn. Das bedeutet Unterbrechung der Arbeit am Bienenstand und nervt gewaltig. Dieses Problem hat Eckhard Moßner gelöst, indem er ein kleines Brett an der Unterseite des Blasebalgs anbringt. Durch die Schieflage im Behälter ist das Glutnest immer an der tiefsten Stelle und erhält weiterhin Luftzufuhr.

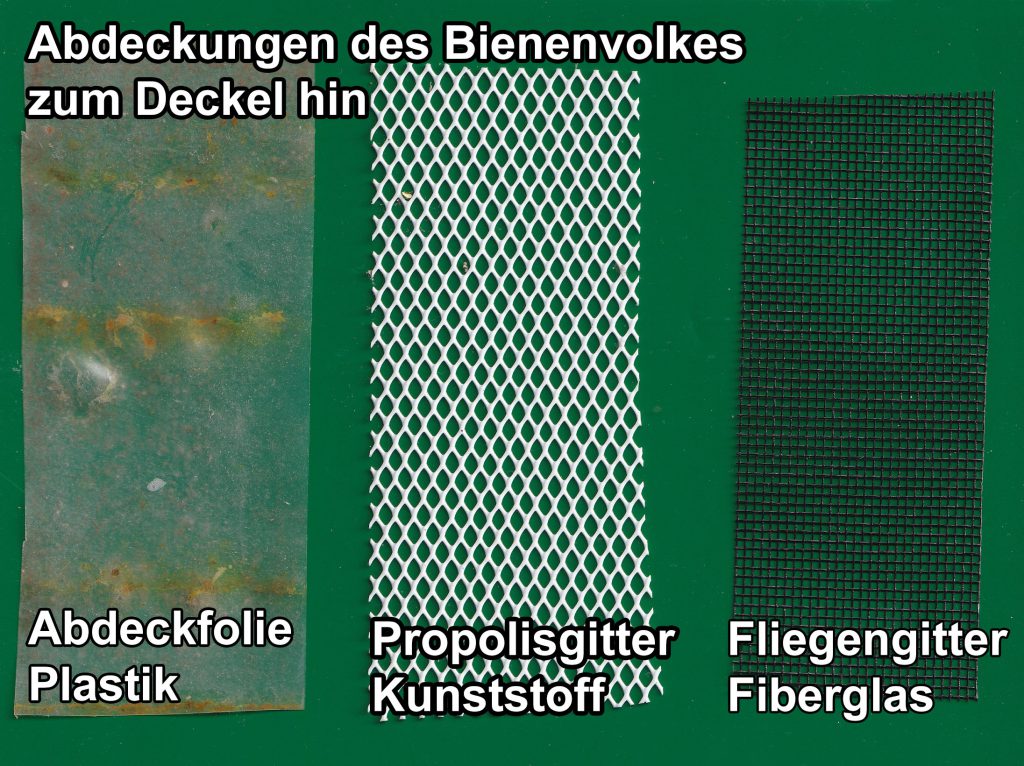

Abdeckfolie - überflüssig?

Abdeckfolie - überflüssig?

-

(Fast) alle benutzen eine Abdeckfolie aus Plastik

Vorteile:

- Schutz vor den Bienen beim Öffnen der Beute.

- Möglicher Schutz des Deckels vor dem Abraspeln durch das Bienenvolk

Nachteile:

- Luft- und Feuchtigkeitssperre

- Kondenswasser tropft auf das Brutnest

- Tropfwasser im Winter auf den Bienensitz

Empfehlung: Verzicht auf alle Folien

-

Propolisgitter als Abdeckgitter

Vorteile:

- Luftzirkulation bis an den Deckel

- keine Tropfenbildung

- Propolisgewinnung

Nachteile:

- Material zwingt Bienen zum Zukitten des Gewebes

- über Propolis werden Gitter mit den Rähmchen verbackt

- geringe Haltbarkeit, zerreißt leicht beim Entfernen

Empfehlung: Bedingt geeignet als Folienersatz

-

Fliegengitter aus Fiberglas

Vorteile:

- Luftzirkulation bis an den Deckel

- keine Tropfenbildung

- hohe Reißfestigkeit

Nachteile:

- Propolisverkittung

Empfehlung: Bei Verwendung eines Thermodeckels gut geeignet und nötig, da die Bienen die Thermowallplatte abraspeln.

Wohin mit den Zargen?

Wohin mit den Zargen?

Wer eine kleine Hobbyimkerei betreibt, hat oft Probleme, seine Honigzargen unter zu bringen. Meist versperren die Türme ausgerechnet die Stellen im Raum, an die man doch einmal im Laufe des Jahres heran muss. Dann beginnt ein Geschiebe und Herumgebaue, was den Zargen meist nicht gut tut. Eine einfache Lösung für denjenigen, der wenige Zargentürme besitzt, hat Wulfhard Matzick gefunden. Pflanzenroller aus dem Baumarkt, mit einer Platte versehen, machen die Aufbewahrung mobil. Allerdings stellt sich nach längerem Gebrauch heraus, dass die Rollen der Belastung auf Dauer nicht gewachsen sind. Sie lösen sich aus der Halterung. Das gilt besonders dann, wenn man 8 Honigzargen plus Deckel aufstapelt. Man sollte doch Rollen kaufen und unterschrauben, auch wenn sie teurer als die Fertigsysteme sind. Auf lange Zeit rechnet sich das.

Die Aufbewahrung der Waben beschert einem oft ein Problem mit Wachsmotten, dessen Lösung nachzulesen ist unter:

Wer auf einem Kontrollzettel die Behandlung gegen Wachsmotten (s.o. nur Temperaturbehandlung erlaubt) und den Inhalt der Zargen vermerkt, sucht nicht lange herum, wenn er seine Honigräume braucht.

Pflanzenroller sind für wenige Honigzargen geeignet, aber bei einem Turm mit 8 Zargen ausgebauter Waben überfordert

Links die Rolle aus dem Pflanzenroller mit geringer Einstecktiefe. Rechts dagegen eine Rolle, die mit Schrauben oder Bolzen durch die Metallplatte verankert wird.

Honigbehälter nur für Muskelprotze?

Honigbehälter nur für Muskelprotze?

Große Honigbehälter aus Kunststoff können plötzlich brechen und die Honigernte fließt auf den Boden. Um sicher zu gehen, dass das nicht passiert, hat Eckart Mayer sich einen Metallbehälter der Fa. Polsinelli aus Italien in der Größe 150l (entspricht 200kg Honig) mit Deckel angeschafft. Den Ablasshahn hat er selbst eingebaut, den Deckel mit einer Neoprenabdichtung luftdicht versehen. Für Behälter dieser Größe ist ein Hydraulik-Heber nötig. Den gibt es bei Ebay oder im Motorradhandel als Motorradheber mit 500kg Traglast. Darauf wurden zwei Küchenarbeitsplatten mit Scharnier verbunden. Beim Kippen kann ein Holzkeil untergeschoben werden. Der Eimer ist mit 4 rund angepassten Holzstücken in den Ecken vor dem Verrutschen gesichert. Eine auf 20 cm Höhe gesenkte Hydraulikbühne ermöglicht bequemes Rühren des Honigs; auf 60 cm angehoben ist das Abfüllen ein Kinderspiel. 6 Schwerlastrollen machen den Motorradheber manövrierfähig. Zum Schluss ein Wort zu den Kosten: Motorradheber 119,-€, Metallbehälter 114,-€, Arbeitsplatte 10,-€ - und nicht zu vergessen: 2 Std. Arbeitszeit.

Müheloses

Hoch"treten"

Hunger im Frühjahr

Hunger im Frühjahr

Bei sehr wechselhaften Wintern kann es vorkommen, dass das Futter knapp wird und die begonnene Bruttätigkeit im Volk wieder eingestellt wird. Da hilft nur Zufüttern im Frühjahr, und zwar mit Futterteig, schreibt Wulfhard Matzick:

Teig stelle ich selbst her, indem ich 1kg Puderzucker mit 1kg eigenem Honig mit der Küchenmaschine verrühre. Meine Honiggläser erwärme ich auf 30°C schonend im Wasserbad oder direkt im Backofen, aber nie in der Mikrowelle (Messungen zeigen, dass nach 2 Min. Mikrowelle fast alle Enzyme zerstört sind!) Es empfiehlt sich, erst 0,5kg Puderzucker mit 1kg Honig zu verarbeiten und dann den restlichen Zucker dazuzugeben, um ein Überquellen der Rührmasse zu vermeiden. Klumpt sie zu stark, schaffen ein paar Spritzer Wasser Abhilfe. Ist die Masse cremig-pastös, kann sie portioniert werden.

Dazu nehme ich ein Backblech und lege es mit Haushaltspapier aus und gebe die gewünschte Menge Futterbrei tropfend als große Kleckse auf. Nur nicht auf dem Papier herumstreifen oder die Masse nachträglich auseinanderziehend verteilen wollen. Auch der Einsatz einer Nudelrolle führt in eine klebrige Katastrophe! Da unser Futterteig pastös ist, wird er sich im Laufe der Zeit ausbreiten. Beschleunigen lässt sich das, indem man das Backblech bei 30° im Ofen erwärmt. Hat der Teig eine Höhe von ca. 1cm erreicht, gehe ich zu den Bienen.

Ich öffne die Beute, nehme die Folie bzw. das Fliegengitter zur Seite, und lasse den Futterteig vom schräg gehaltenen Blech auf die Bienentraube gleiten. Dann kommt die Folie bzw. Gitter wieder darüber, dann der Deckel – und fertig ist die Fütterung.

Diese Methode hat den Vorteil, dass ich warme Futtermasse über das Volk bringe, somit der Auskühlung entgegen wirke. Durch das Haushaltspapier beißen sich die Bienen auf kurzem Wege direkt zum Futter durch. Auf diese Weise ist das Futter nie zwischen zwei Folien eingeschlossen, was den Zugang erheblich erschweren und auch auf einen schmalen Spalt begrenzen würde. Die Backblechmethode mit dem Rutschen erübrigt auch das Hantieren mit dieser klebrigen Masse.

Etiketten kleben

Etiketten kleben

Obwohl die Etiketten für die Gläser Klebstoff enthalten, kann es vorkommen, dass nach längerem Liegen die Selbstklebekraft erlischt. Da hilft nur, wie in früheren Zeiten, der lösemittelfreie Klebestift. Die Führung des Klebers - wie dargestellt- reiche für die Haftung völlig aus, sorge für ein gutes Ablösen in der Spülmaschine und habe sich bewährt, berichtet W. Matzick.

Ergänzung: Es gibt Klebeetiketten, die man durch Wasser zieht und dann nach Anleitung des D.I.B. aufbringt. Wenn sich bei 5 von 6 Gläsern der Aufkleber direkt nach dem Trocknen vom Deckel löst, dann empfiehlt es sich, gleich von Anfang an mit Klebestift zu arbeiten.

Die Beute wird kleiner???

Die Beute wird kleiner???

Styropor schrumpft, oder wie Fa. Holtermann ihren Kunden schreibt: "Styropor®Beuten schrumpfen innerhalb des ersten Jahres nach der Produktion bis zu einem Prozent. Das entspricht bei einem Außenmaß von 50 cm immerhin einem halben Zentimeter. Das Gros dieses Prozesses findet bei uns im Lager statt, ist jedoch bei Auslieferung noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher haben Rähmchen bei "frischen" Zargen weniger Auflagefläche als bei älteren und Gitter in den Böden können sich unter Spannung lösen."(Holtermann online shop) Das kann für das Einkleben einer Dämmplatte wichtig sein, wenn man aus einer Flachzarge einen Thermodeckel nach E. Mayer bauen will.

Thermodeckel EckArt - das Original

Thermodeckel EckArt - das Original

Eckart Mayer zeigt auf, warum ein Thermodeckel eine unverzichtbare Alternative in der Bienenhaltung darstellt, denn damit schaffen wir in der Beute ein für die Bienen verträgliches Kleinklima. Eine Anleitung zum Bau des von ihm entwickelten Thermodeckels erhält man zum Herunterzuladen unter:

Bauanleitungen: Der Thermodeckel

Bauanleitungen: Der Thermodeckel

Eine Bauanleitung für die wärme- und feuchteregulierende Abdeckung der Bienenbehausung hat W. Matzick zum Herunterladen geschrieben: Bau eines Thermodeckels nach Eckart Mayer für die Segeberger Beute

Wenn der obere Deckel sich verschiebt und es tagelang auf den Thermo- deckel regnet, sodass ca 1,5 cm Wasserstand entsteht, dann befürchtet man Übles. Wenn man dann beim Abkippen des Wassers feststellt, den Bie-nen geht es gut und der Deckel ist bienenseitig trocken, dann überzeugt das. Der Praxistest mit einem Feuchtemessgerät bestätigt das: FeuchtemessKlimadeckel Wer US-Dadant-Beuten benutzt, für den hat Eckart Mayer den passenden Bauplan parat: s.o.

Erstmalig haben wir im Sommer 2023 beobachtet, dass sich Hornissen im Zwischenraum, der sich auf dem Thermodeckel und unter dem Abschlussdeckel befindet, einnisten. Es ist also ratsam, die Belüftungslöcher zu vergittern, da die Hinterlassenschaften und die Raspeltätigkeit der Hornissen die Dämmplatte oben beschädigen.

Lockerer Beutentransport

Lockerer Beutentransport

Man nehme ein Regalbrett (Schwedisches Möbelhaus oder Baumarkt) von 50 cm Breite aus Leimholz, säge es auf 60cm Länge zu. Zwei Holzbretter 10cm x 60 cm sowie 4 Stücke von 10cmx10cm werden als Abstandshalter ebenfalls benötigt. Nun schraubt man die Bretter mit Abstandshalter unter das Regalbrett, sodass ein Einschubschlitz für die Sackkarre entsteht. Das fertige Regalbrett lässt sich nach Gebrauch platzsparend an der Wand unterbringen.

Die Fläche ist für die Segeberger Beute berechnet, müsste für andere Beuten entsprechend ausgeführt werden.

Bild oben: Sackkarre einschieben, ankippen und ab geht die Post

Bild darunter: Unterseite der Platte mit den beiden Einschubleisten

Digitales Imkern

Digitales Imkern

Die Zahl sinnvoller digitaler Geräte, die das Imkern erleichtern und Störungen am Bienenvolk reduzieren, wächst ständig. Welche Hilfe man bei ihrem Einsatz erfährt, hat Eckart Mayer in einem Vortrag vorgestellt: Das Digitale Bienenhaus

Getränke schmecken aus unserem

Getränke schmecken aus unserem

Vereinsbecher unverschämt gut. 5 verschiedene Motive - aber ein Verein.

Film: E.Mayer